Como en casi todos los cuentos, acá pasan dos cosas; el tema es cuál es más difícil de creer. Con “La máquina de desinflar” nos damos el gusto de volver a publicar una novedad de Gustavo Espinosa (Treinta y Tres, 1961), como ya habíamos hecho en Lento #2 con “Malla sombra”. De Espinosa, ¿qué más decir? Dos novelas recientes (Las arañas de Marte y Carlota podrida), otra casi inconseguible (China es un frasco de fetos) y una dispersa producción poética lo afirmaron como una de las voces centrales de la literatura uruguaya. El tiempo dirá si “La máquina de desinflar” insinúa un rumbo nuevo en esta trayectoria notable.

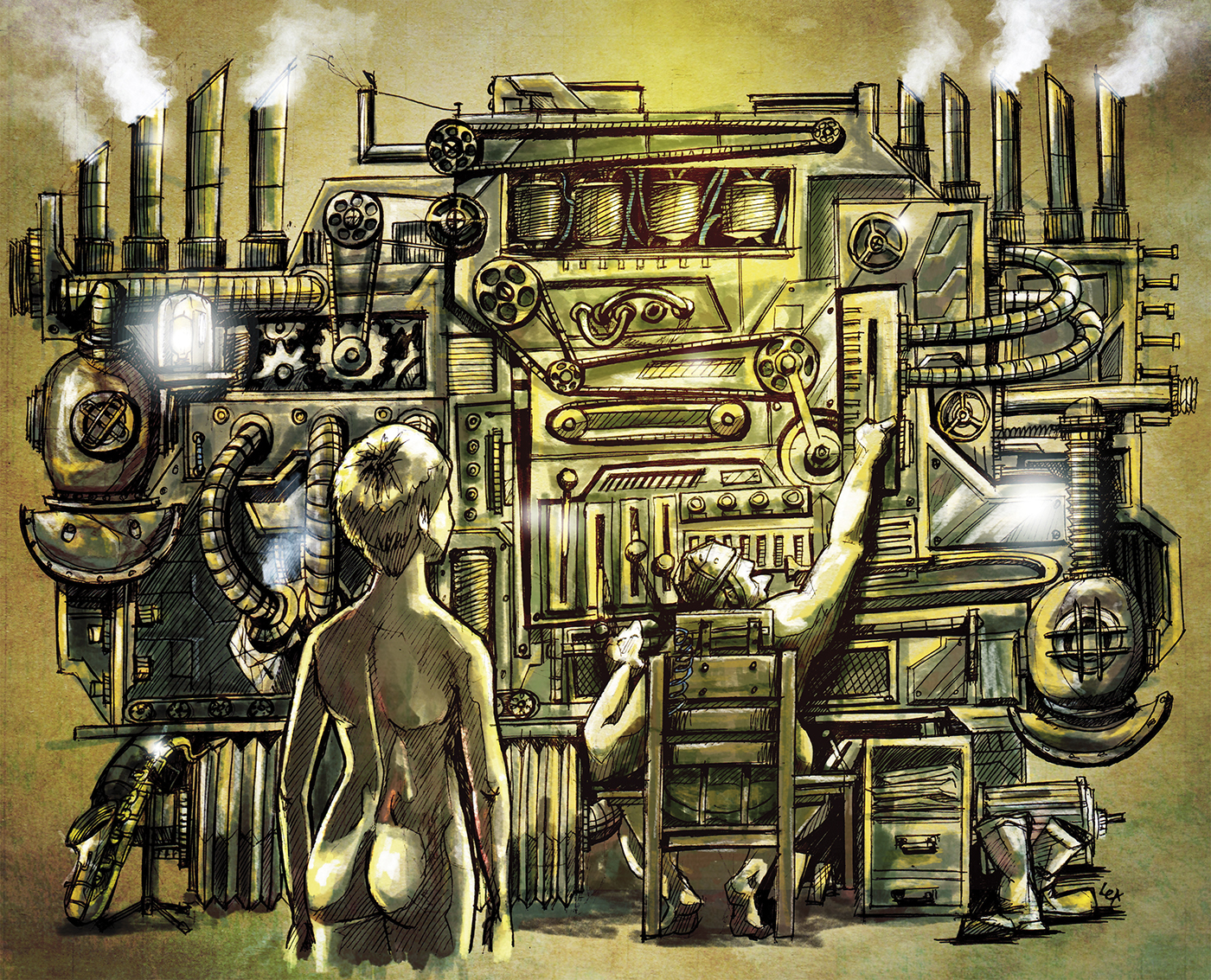

Ilustración: Leandro Bustamante

Lo supe desde el primer momento: entre una mujer que ha dedicado 20 de sus 33 años al estudio de la sangre y un humilde artesano de 148 kilos puede haber, de repente, amor o calentura. Pero por muy poco tiempo.

Hoy, que ya no hay nada que resolver ni modificar, vuelvo a pensar en eso mientras pedaleo sin ritmo en la máquina, o después, por la noche, cuando trato de distraerme sacando alguna melodía en el saxofón. Pero ya no es un pensamiento envenenado; es como el fantasma de un terror desactivado. Otra cosa que pienso a menudo es que existe una relación clara y rara entre estas dos actividades mías. Durante el día permanezco sentado frente a la máquina. Así me gano la vida. Es verdad, como todo el mundo sabe, que esto es agotador. Pero no es cierto, sin embargo, que sea un oficio embrutecedor, que para hacer lo que hago no se necesite imaginación ni habilidad, que basta un poco de paciencia y algo de fuerza en las manos. Esto es así cuando se trata de objetos muy simples o —para decirlo con precisión— inconsistentes. Cualquiera —es suficiente que tenga cierto conocimiento de los materiales y del funcionamiento de la herramienta— puede extraer el aire de un contrabajo o, digamos, de una tolva cerrada. Pero quisiera ver a más de uno de los detractores de nuestra profesión enfrentado a un objeto de los denominados consistentes, por ejemplo, la bola de granito de dos metros de circunferencia (era parte de un monumento) que me trajeron de la intendencia el mes pasado. O mejor: quisiera ver a esos soberbios que discursean sobre el trabajo inmaterial lidiando con un objeto complejo, como un timbre común y corriente (siempre engorroso por su pequeñez) o —lo peor de todo— con otra máquina de desinflar, si es posible una Thames inglesa, de las que todavía quedan varias funcionando. No hay duda de que, para cumplir medianamente bien con trabajos de este tipo, se necesita tener, a veces, la fuerza de un toro y, a veces, el cerebro parsimonioso de un chino. Por eso, descanso en las noches tocando el saxo. Tengo un Keilwerth tenor (me lo trajo un cliente y nunca volvió a retirarlo) que empecé a probar hace como 30 años, cuando el saxo —o la imagen de alguien tocando el saxo— aparecía en todos los clips y en las propagandas de coca cola. Soplo libremente escalas espontáneas o alguna canción de moda (no me drogo, no uso cortes de barba raros, no sé nada de jazz) fácil de sacar de oído. Evidentemente esta diversión es algo así como el negativo de mi trabajo. De día me ocupo de desalojar el aire encerrado dentro de cosas muy definidas, ya sean compactas y simples o —las más de las veces— muy complicadas. De noche, en cambio, trato de echar todo el aire de mis pulmones al aire invisible, al universo indeterminado y abierto. Así que esta especie de simetría entre la naturaleza del trabajo y la del pasatiempo es lo único extraño o misterioso que hay —por lo menos que yo sepa— en mi vida. Si ella hubiese sabido eso, si lo hubiera entendido así, yo hubiese podido pensar que ése fue el motivo de su enamoramiento. Pero sé que no fue de esa manera y que nunca voy a conocer la combinatoria equívoca de fluidos eléctricos y hormonas coloidales que se desencadenó en su cerebro (tan lujoso) o en el núcleo intensísimo de su clítoris y que —sea como sea— me la trajo.

Nos conocimos en uno de los domos de plástico blanco de la muestra de tecnología que la embajada japonesa organizó en la explanada de la intendencia. Se exponían heladeras blandas y motos transparentes, pero también (en stands contiguos) instrumentos de viento y microscopios electrónicos. Con despreocupación, como algunos hablan de fútbol o del tiempo con el desconocido que le tocó en suerte en el ómnibus o en el ascensor, me comenzó a explicar el funcionamiento de uno de aquellos artefactos. Desde el principio, mientras caminábamos por la feria sin mirar nada, sin que ella dejara de hablar, me fascinó y me humilló el diseño fastuoso de su lenguaje. Era como una continuidad oral de los poliedros inverosímiles que decoraban la muestra japonesa. Cuando nos sentamos en el bar de enfrente, la sangre ya era el único tema de su monólogo. Pero eso lo sé ahora. Yo no podía reconocer la sangre (de accidente, de menstruación, de western) en aquel palabrerío torrentoso y agudo, sólo interferido por alguna risita de entusiasmo ansioso, por algún jadeo como asmático. Para mí aquellas sinuosidades que llegaron a parecerme obscenas eran el relato de una fiesta ocurrida dentro de una pesadilla deslumbrante: Floculación, Hemosiderina, Anuria, Exoeritroxítrico, Esplenogénesis, Shock. No sé si fueron ésas las palabras que disparó aquella tarde, como una metralleta mágica, si las dijo tres años más tarde o si no las combinó nunca. Todavía puedo inventar disparates o párrafos intercambiando pedazos de su código sagrado, que se me pegó en la corteza de la memoria de tanto oírlo: Una vez homogeneizada en el frasco extractor, la anemia macrocítica conserva su punto nodal de pool, manteniéndose también cierto riesgo azulino de fracción globulina gama.

De vez en cuando, hasta que apareció Passeyro y me aconsejó que no, yo solía decirle cosas como ésta, y ella —sin que hubiese forma de predecirlo— se ponía furiosa o se reía.

Pero durante aquel primer encuentro sólo habló ella. Antes de que por fin dejara de declamar, yo ya había calculado que no le iba a interesar la música ni —mucho menos— mi trabajo. Así que, resignado a no estar a la altura, intenté hablar de dos de los tres libros que he leído en mi vida: Robinson Crusoe (cuyo apellido original era Kreutznaer, cosa que pocos recuerdan, le expliqué) y Press: The Life and Times of the Great Lester Young. Del tercer libro (The Toshiba Vademecum on Deflating Complex-inconsistent Objects) me avergoncé, como a veces me avergüenzo de ser obeso, por lo que no lo mencioné. Ella no prestó atención a mis comentarios ni para decir que eran ridículos, como yo había temido.

Al otro día apareció en mi casa y taller.

Si me habría chupado su torbellino de la tarde anterior, que recién al verla callada y parada bajo la puerta entreabierta me fijé en que era delgada, baja y descolorida. Se había bañado justo antes de venir: tenía el pelo fino, corto como el de un hombre, pegado a la cabeza, y olía a shampoo. Sonrió, no sólo como si estuviera muy contenta, sino como si aquella fuera la tarde más alegre de su vida. En puntas de pie, me abrazó y me besó metiéndome la lengua entre las muelas. Creo que ésa fue la vez que la vi más lejos de su sangre teórica. Más lejos aun que ahora. Sorprendido, y a la vez un poco incómodo (hubiera querido verla en otro lado, ocultarle por un tiempo mi casa tomada por la máquina y por las cosas de mi oficio), la invité a pasar con una parodia de reverencia y un beso en la mano. Muy rápido me saqué el delantal lleno de virutas tornasoladas de no recuerdo qué cosa en que estaba trabajando y di vuelta como pude el cartel que cuelga del picaporte:

DESINFLAMOS

CUALQUIER

OBJETO

La conduje derecho a la cama, que por suerte estaba limpia y tendida con su colcha colorada como un gran coágulo en medio de la penumbra.

Al mediodía siguiente me desperté pegajoso y solo. Ella, desnuda, sin importarle que el polvo del piso se le adhiriese a los pies húmedos, recorría cada recoveco del taller abarrotado, movía cosas con cierto desdén crítico, como descartándolas. Supuse que estaba inspeccionando todo, pero a juzgar por lo que vino después, es más probable que no estuviese viendo mucho de lo que parecía mirar. Al fin llegó hasta el cuarto de la máquina. Yo estaba demasiado contento y cansado para preocuparme de que ella pudiera asustarse o decepcionarse al descubrir mi profesión. De todos modos, me sorprendió la ligereza con que puso su mirada sobre el armatoste. La gente que ve por primera vez un aparato de este tipo suele hallarlo extraño, cuando no monstruoso, por sus escafandras de buzo colgadas a un costado, su correaje de cuero gordo, sus tripaje de fierros y resortes ennegrecidos, su efluvio casi visible de lubricante antiguo y el asiento del operario con cierto aire de silla eléctrica. Las 39 bobinas de estos modelos no dejan de zumbar aun cuando el mecanismo está apagado. Recuerdo cómo la vibración le hizo temblar apenas las pequeñas tetas blancas y rosadas.

Sin embargo, ella vio aquello como quien ve un ropero, volvió a la cama y desde allí preguntó:

—¿Qué grupo tenés?

Apenas me dejó contestar que no sabía, y empezó a desenroscar otra vez la peroración centelleante que, al parecer, tenía agazapada en los boquetes de la mente:

—Deberás saber que Landsteiner fue el primero en establecer, en 1901, diferencias entre la sangre humana, de importancia en transfusiones.

Después siguió y siguió. Pudo haber dicho que los hematíes del grupo AB son dominantes sobre los subgrupos del sistema descubierto por Dungen y Hirszfeld en 1911, o que según Coombs, Vieroz y Scudder, el plasma en estado de facetización crepuscular puede ser inyectado o conservado in vitro, siempre y cuando no contenga fibrículas de piroplasmosis.

Probablemente no dijo nada de esto. Quizás mezcló otros tramos de su logorrea, que se agrandaba día a día como un fibroma despierto dentro de su cabeza.

Lo cierto es que yo, maravillado y —repito— humillado por aquello, pensé que no había calentura (aunque, en verdad, más que eso, ella había mostrado sobre el cubrecama rojo algo así como una eficiencia desaforada) ni aún amor capaces de retenerla a mi lado por mucho tiempo.

Al otro día reapareció con un kit de jeringas y tubos para saber cuál era mi grupo. Lo hizo con preocupación y alegría, como ciertas mujeres preguntan la fecha de nacimiento para saber qué animal nos corresponde en el horóscopo chino. Dijo también que en media hora llegaría un camión con algunas cosas y que se quedaría a vivir en el taller.

Desde ese entonces empecé a pensar que tenía que intentar algo para que todo no durase tan poco como era esperable. Pero nunca terminé de saber qué hacer hasta que —bastante tiempo después, en realidad— llegó Passeyro.

Ella misma le abrió la puerta cuando vino al taller con un potente spot de quirófano, un trabajo muy delicado y costoso con el que retribuí buena parte del que Passeyro iba a hacer para nosotros. Recuerdo que se sorprendió con la cantidad de grandes sobres amarillos que estaban dispersos por todo el taller, como hojas de un otoño de otro planeta. Membretados con logos solemnes y siglas incomprensibles, contenían la folletería enviada por las inmensas farmacias transatlán- ticas con las que ella mantenía correspondencia (sostenía que las más prestigiosas eran las que continuaban utilizando el correo postal). Algunos días después, cuando empezábamos a entrar en confianza y Passeyro pasaba algunas tardes viéndome trabajar o charlando con ella (de lo que yo suponía que eran temas científicos), él me contó que también lo habían asombrado los frascos de conservación de plasma, las pipetas y los vidrios de exposición que traían los vendedores de instrumental químico o que eran enviados por los hospitales de ultramar. Esa cristalería estaba brillando y tintineando por todas partes y a veces algo se rompía con la vibración de la máquina. Una de aquellas tardes en que ella bajó a la panadería, apenas saludando, murmurando un rosario de fórmulas, me animé a contarle mi preocupación a Passeyro. Él jugueteó con los anteojos concéntricos, con su bigote —más de proxeneta que de cirujano— mientras escuchaba. Entendió bien el problema y creo que compadeció mi humillación. Cuando paré de hablar, dijo algunas cosas que siempre he repetido después, tal vez para justificarme. Si ella no era médico, si no tenía una formación universitaria, lo cual era asombroso, todos aquellos saberes o palabras eran un adorno peligroso o una manía. Por lo visto, por lo que yo le había contado, el método científico iba a continuar inflándose de modo imparable dentro de su mente, como se cría un parásito, sin que yo ni mi máquina pudiésemos hacer nada. Aquello no era un iluminismo, aseguró. Era proliferación inútil. Algo así como cáncer o poesía.

—Eso: un tumor abstracto —recuerdo que dijo—, así que sáquese de la cabeza que se pueda resolver en un diván frente a un tipo que fuma pipa.

Ella volvió pronto y, a propósito de nada —al parecer—, comenzó a decirle a Passeyro (o a decir ante Passeyro) que el principal riesgo de la profesión de él, la neurocirugía craneana, dada la naturaleza, la topografía y la capacidad evolutiva del sistema nervioso central, es la hemorragia. Expuso también que los medios para combatirla han ido evolucionando desde el músculo hasta la venoclisis, pasando por el suero caliente, la compresión suave y prolongada, el bisturí eléctrico, las membranas de fibrina, la cera de Horsley y la aspiración. Deteniéndose apenas para hacer lugar a alguna ratificación breve de Passeyro, agregó que entonces la transfusión es indicada para evitar el shock, restablecer el volumen y para vehicular los elementos básicos. No sé qué más expuso, porque no sin cierto orgullo por la sabiduría sinfín de mi mujer (aunque era un orgullo entretejido con el miedo, como el de alguien que se jacta de tener una enfermedad muy rara), me fui a seguir trabajando en la máquina, mientras ella continuaba hablando. Luego, cuando lo acompañé a la puerta para despedirlo, Passeyro murmuró que, efectivamente, había que hacer algo rápido.

La suerte trajo el principio de una solución. Passeyro informó que debíamos aprovechar ese primer eslabón fortuito para agregarle el resto de la cadena.

Lo primero, lo casual, fue que yo contraje una de esas incómodas infecciones de esser boreoso. Como se sabe, esa bacteria suele hallarse en las lengüetas de caña que se colocan en la embocadura del saxofón. Es fastidioso pero no grave si se lo combate a tiempo. Lo que no entendí fue que el doctor (entonces sus visitas al taller eran casi diarias) se entusiasmara por verme con los labios partidos y supurantes. Me explicó que la infección era el primer paso de nuestro plan. Después sólo tendríamos que: b) esperar que ella se contagiara y c) internarla en cierta sala ubicada en el sótano del hospital Maciel, donde él trabajaba.

—Eso sí —me previno—, usted no tendrá acceso a lo que hay entre la parte d y la parte z del plan.

Muy cordialmente, como si fuéramos amigos, aseguró también que esperaba presenciar lo que vendría después de z, cuando yo no tuviera nada que temer, ni escuchara nunca más nada sobre aglutininas ni síndromes hemorragíparos.

—Entonces —terminó—, mientras yo hago lo que va de d a z, usted trate de desinflar ese otro foco que le traje.

La fase b, entonces, era esperar.

Pero mi paciencia no era mucha. Ella no se contagiaba. Passeyro me preguntaba todos los días:

—¿Y?

Los antibióticos —que yo, por otra parte, no podía dejar de tragar— amenazaban con terminar con el esser boreoso, mientras yo la besaba todo el tiempo y trataba de que bebiera de mi vaso. Ella me esquivaba. Pero no porque se preocupara por el contagio que pretextaría su internación, sino porque en esos días andaba demasiado ofuscada con el estudio de los púrpuras, y porque creo que ya estaba empezando a abandonarme. Así que, perdida la paciencia, y tal vez a punto de perder todo, tuvimos que dar por concluida la parte b de manera diferente a lo planeado. Bastó con echar un poco de polvo de tiza roja en el bol de gelatina de frutilla que le servía de desayuno, almuerzo y cena, para que le viniera fiebre. De inmediato apareció Passeyro, esta vez con estetoscopio, para diagnosticar compungido que aquel estado febril hacía evidente que, por fin, pese a todas las precauciones por él recomendadas, la porfiada bacteria había hecho presa de ella. Era aconsejable, entonces, y teniendo en cuenta que era la primera vez que ella incubaba semejante cosa, que se la internara para mantenerla en observación.

—Estos músicos viejos ya están curtidos, pero en un organismo virgen la situación puede llegar a complicarse. Y no digas que no te avisé que le aflojaras con los besitos.

Con movimientos suaves y seguros, con palabras o sonidos tranquilizadores, disolvió un polvillo dentro de un vaso de agua. El agua se volvió un jarabe anaranjado que parecía hervir y que ella tragó sin resistirse. La ambulancia iba a llegar en 15 minutos.

—A partir de ahora —me susurró— empieza mi parte.

Cuando vinieron los enfermeros a llevársela, medio dormida ya, cubierta sólo por una de esas batas de hospital abiertas por detrás, entreví, antes de que cerraran la puerta tras ellos, la desvalidez de su culo suave. Me conmovió que nada menos que ella hubiese sido engañada de ese modo, con aquella fiebre boba de tiza roja.

Los primeros días se me permitió visitarla. Para bajar al sótano y llegar hasta ella había que pasar muchos controles, mostrar tarjetas, franquear censores y rejas, y finalmente recorrer corredores intestinales, húmedos y asfixiantes, como de mazmorra. Pero cuando se abría por fin la última puerta corrediza era como pasar de la Edad Media a una película de marcianos. Ella estaba en el centro de un aparataje hermoso, desnuda y conectada a electrodos sutiles y monitores del espesor de una hoja de papel. Yo le tarareaba alguna melodía que había sacado en el saxo o le leía pedazos de Robinson Crusoe, aprovechándome de que eso ya no la fastidiaba como antes. La última noche que se me permitió verla en el sótano (ella no sabía que era la última; ya estaba muy sedada) le dije como despedida una de las bromas o contraseñas de los primeros días:

—Chau, Roseola.

—Treponema pallidum —pudo contestar ella, como correspondía.

A partir de eso: otra vez a esperar durante más de dos meses, ansiando el informe repetido y regular de Passeyro, aunque sabía que no significaba nada:

—Estable. Hay que esperar.

Cuando por fin me avisó que al otro día la tendría en casa, me arruinó un poco la euforia con la advertencia de que no gastara en flores porque iba a ser inútil.

La trajeron los mismos enfermeros, con la misma bata color verde manzana y con la cabeza vendada como un hindú.

Passeyro anunció con precisión qué debía esperarse de su trabajo. Pero de todas maneras sospecho que no fue perfecto. Y no lo digo por la cicatriz, que no se notará cuando le crezca el pelo. Ni porque ella no pueda retener una especie de estalactita de saliva del lado izquierdo de la boca: antes ella dormía con la boca abierta y también dejaba manchas amarillas en la almohada. Tampoco me entristece que ella haya engordado tanto. Al contrario: eso me da esperanza de que algún día nos igualaremos también físicamente. Lo que me preocupa es el silencio, más denso de lo que esperaba, en que la ha encerrado. El silencio me recuerda a las cápsulas de vidrio irrompible que contenían cadáveres embalsamados en los tiempos de la Unión Soviética. Y lo peor es que el vidrio irrompible se rompe y hay algunas cosas que han quedado pegoteadas en la memoria de ella. En momentos de rabia y —reconozco— de ingratitud llego a pensar que en lugar de practicar la minuciosa higiene quirúrgica que yo me había imaginado, Passeyro revolvió dentro del cráneo como quien cocina un guiso. Lo empecé a sospechar hace poco, una tarde tranquila. Mientras ella me miraba trabajar (era algo simple y silencioso, un zepelín de aeromodelismo, creo), escuché de repente algo como un rezo:

… de ahí mi nombre de Robinson Kreutznaer, alterado en Inglaterra por una corrupción muy común, y transformado en el de Crusoe, con el cual seguimos firmando mi familia y yo actualmente.

De esto, sin embargo, me repuse enseguida. Después de todo era algo que yo le había explicado en nuestra primera conversación y que le había leído en uno de los últimos encuentros. Tal vez (toda esperanza, al fin y al cabo, es un delirio) un golpe o un susto hiciesen que la claridad de su cabeza se pusiera a funcionar de nuevo, como una usina activada por mareas impredecibles. Entonces, quizás ella se aplicara al estudio microscópico de la obra de Daniel Defoe.

Pero lo peor, lo asqueroso, es ese poema o cosa que repite siempre. Siempre en el momento en que eyaculo dentro de ella. No sé si es una estrofa armada azarosamente con los restos brillantes de su modelo naufragado o si es una cita más de sus estudios sobre los púrpuras. Sea lo que sea, ahora sé eso de memoria:

¿Es una leucemia aguda?

¿Es una atrofia mieloide?

¿Es un púrpura de Werlhoff?

¿Es un púrpura de Schölein-Henoch?

¿Es un púrpura sintomático, tóxico o infeccioso,

debiendo agregar el escorbuto en el niño?